MP3的面子 液晶的原理及由来

1888年,奥地利植物学家莱尼茨尔在测定有机物的熔点时,发现了某些有机物(胆甾醇的苯甲酸脂和醋酸脂)熔化后会经历一个不透明的呈白色浑浊液体状态,并发出美丽多彩的珍珠光泽。而只有将其继续加热到某一温度才会变成透明清亮的液体。第二年,德国物理学家莱曼(O.Lehmann)使用他亲自设计,当时最新式,附有加热装置的偏光显微镜对这些脂类化合物进行了观察。他发现,这类白而浑浊的物质外观上虽然属于液体,但却显示出各向异性晶体特有的双折射性。于是莱曼将其命名为“液态晶体”,这也就是“液晶”名称的由来。

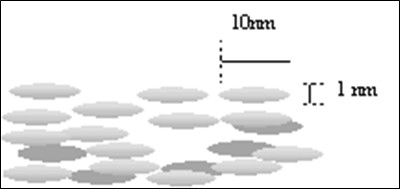

液晶是一种介于固体与液体之间,具有规则性分子排列的有机化合物。一般最常用的液晶为向列液晶形态,分子形状为细长棒形,长宽分别在1nm~10nm左右,在不同电流电场作用下,液晶分子会做旋转90度的规则排列,由此产生透光度的差别。这样在电源ON/OFF下,就产生明暗的区别。我们如果依据此原理控制每个像素,便可构成所需图像。

液晶分子形状子构造

到了1963年,RCA公司的威利阿姆斯又发现:在用电刺激液晶时,其透光方式会改变。5年后,同一公司的哈伊卢马以亚小组,发明了应用此性质的显示装置。这就是液晶显示屏(Liquid Crystal Display)的开端。在当初,作为显示屏的材料,液晶还是很不稳定的。因此要大规模的商业利用,尚存在着很多问题。然而,1973年,格雷教授(英国哈尔大学)发现了稳定的液晶材料(联苯系),这在液晶显示器的发展历程中具有里程碑式的意义。1976年, SHARP公司在世界上,首次将其应用于计算器(EL-8025)的显示屏中。现在此材料已成为LCD材料的基础。